前言:探索去中心化平台的契機

之前隨著幾波推特 (堅持不叫他 X) 移民潮,一直都有陸續註冊了幾個去中心化平台的帳號,但在推特上面的人潮終就比較多, 除非真的有爆炸性 (?) 的事情發生,要讓大家一時間大舉移民到其他平台似乎不太容易發生。 不過這也讓我開始思考在使用這些社群平台時,不管是針對演算法還是資料管控限制的議題。

每次想要轉發別人的貼文或自媒體的新聞整理,

如果他們沒有在經營不同平台的帳號,想要維持它原始來源,讓流量導流回作者就不是那麼容易。另外網址分享也有可能遇到平台限制,

可能是為了防止釣魚連結或是平台本身想要降低導流,都有可能導致轉傳分享被降低觸及率。

常常會有另一個情境是引述文章中的內容再補述自己的意見,但這些平台針對單一貼文往往會有字數限制,

實務上是可以透過串連貼文的方式做分段來突破,對於強迫自己更精確且精簡用詞也有幫助,

也時常有經營社群的人的提供增加觸擊率的方法,但不免還是覺得有點礙虐 (gāi-gio̍h),對於想要完整論述也還是有些不方便。

趁這個機會讓我開始想了解去中心化 (decentralization) 社群及所謂的聯邦宇宙 (Fediverse)。

初探去中心化社群

引述 Mastodon 文件 針對聯邦 (Federation) 的介紹:

Federation is a form of decentralization. Instead of a single central service that all people use, there are multiple services, that any number of people can use.

「聯邦」就是一種形式的「去中心化」。相較於單一中心服務提供給所有人使用,去中心化表示現在有許多服務,提供給不限定數量的使用者使用。

Just like you can send an email from your Gmail account to someone from Outlook, Fastmail, Protonmail, or any other email provider, as long as you know their email address, you can mention or message anyone on any website using their address.

正如你可以在知道電子郵件地址的情況下,從 Gmail 傳送郵件給其他來自 Outlook, Fastmail, Protonmail 或其他服務的使用者。 你也可以在知道地址的情況下,提及或傳送訊息給在任何網頁的任何人。

為了讓這些不同網頁能夠相互聯通目前最常看的是使用 W3C 所推薦的開源、去中心化網路協定 - ActivityPub, 而聯邦宇宙 (Fediverse) 這個分別由 Federated + Universe 兩個字所結合成的名詞, 則是用來代指這些透過 ActivityPub 協定通訊網站的總稱,第一次看到這個詞的時候覺得又酷又有點中二 XD

因為主要也是想拿回自己對於 micro-blog 內容的持有權與掌控,一開始以多人使用又方便自架為主在做研究,最後決定嘗試一下 Mastodon 跟 Misskey。

Mastodon

Mastodon 又稱為乳齒象、長毛象,使用者介面與體驗跟推特類似,針對各個平台使用應用程式也提供的很齊全。 因為算滿大型的,關於如何部署網路上也有非常多人提供,但從大家的經驗看起來部署上都會遇到一些挑戰。 在 The Challenges of the Fediverse. What No One Is Prepared to Talk About. 中,作者就有提到自架的困難度與熱門 instance 的優勢可能會失去「去中心化」的初衷, 要降低自架的門檻讓更多人可以容易加入完全同意,但熱門 instance 的存在會造成社群平台「富者更富」我倒是認為完全是自然形成的問題, 勢必有大部分的人在衡量時寧願加入更穩定的 instance,但只要能提供完整的配套讓大家可以在決定遷出時自由遷出,我認為這還是符合去中心化的概念。 但現在關鍵問題還是不論是能夠自架的 Mastodon 或是其他平台在便利部署與方便遷移上都還沒有很完整的體驗, 另一個去中心化平台Micro.blog 的作者也有提到還未完整加入聯邦宇宙的 threads 在實作聯邦宇宙功能時有許多在帳號遷移的細節需要注意

看到另一篇 Single-user Mastodon Instance is a Bad Idea 和考量到 Mastodon 實際需要的運算資源,最終讓我決定放棄自架 Mastodon, 以主要是我個人使用來說,Mastodon 作為社群媒體的體驗較為受限,儘管這應該是去中心化社群平台很容易出現的現象。 作者也有提到一個看起來部署最方便的服務 mastohost, 當然這個方便的代價就是用錢來訂閱服務 XD 以我想要自架在無論是租用的 VPS 主機還是家用伺服器上來說,這也不符合我的規劃。

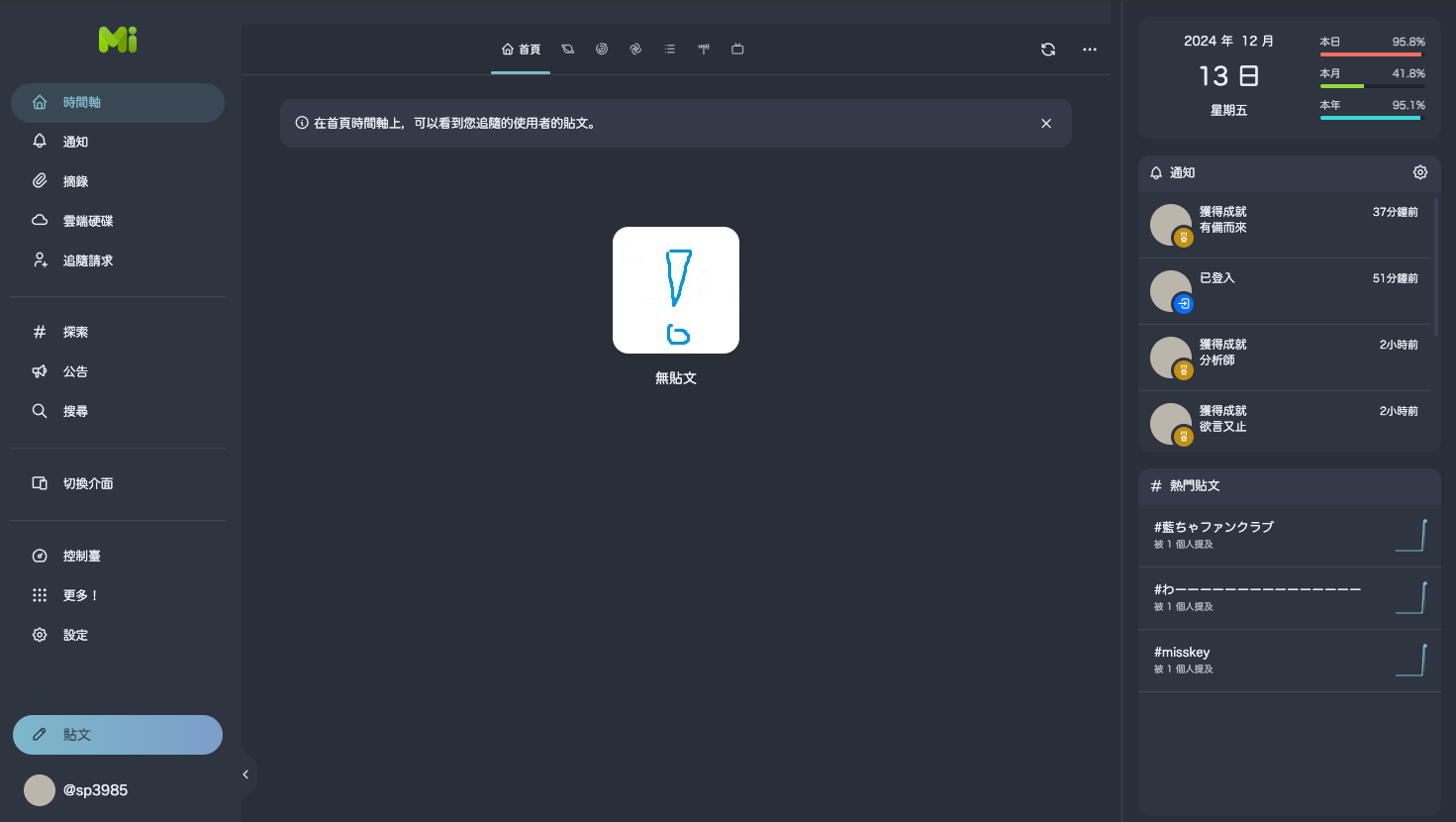

Misskey

Misskey 是另一個因應推特各種政策改變(主要是繪師圖源會被納入 AI 的內容生成訓練)而興起的聯邦宇宙移民地之一, 由日本開發者所創建的開源專案,相對 Mastodon 輕量許多介面也更活潑,想說也可以列入考量試玩一下。

因為主要使用者是日本人,大多數完整文件都還是以日文為主。但透過 docker-compose 要在本地架起來十分容易,本身也有很豐富的設定檔可以客製化個人介面。

快速把設定檔轉成 K8s YAML 架在個人伺服器上,正如爬到的介紹文所說風格非常像 Twitter + Discord,多元頻道與豐富的表情符號很日本二次元風格。

一開始進去有設計一些互動小任務,讓使用者知道該如何在社群中落地深根及達成成就,相比 Mastodon 輕量非常多 (主要也是 Mastodon 正如其名一樣又大又難駕馭 XD)。

即使比 Mastodon 輕量,以我個人使用來說資源消耗還是有點多,但很方便的能用各種表情符號有點讓人心動。 最終有成功跑起來但還有些 bug ,社群上是有很多人提供 workaround,但可能需要有「日本匠人精神」才能耐心解決 XD 果斷地就先把 namespace 刪掉,待改日有空再來慢慢研究。

轉向輕量級方案: Memos

在研究熱門的自架服務時看到有人推薦 Memos 這個軟體,意外發現它作為「個人數位空間」的適用性。

An open-source, self-hosted note-taking solution designed for seamless deployment and multi-platform access.

Memos 實際的定位是自架筆記軟體,但功能上提供單一 instance 上的 Explore 和 Profile 頁面,

讓我看到了他能協助我保留數位資訊和不受平台限制的分享功能。以下列舉了幾點我個人的使用心得

What’s good

- 兼具社群與私人筆記的功能,旁邊也有 heatmap 呈現自己輸出的日期與頻率

- 將 resource 串接到外部 storage 或是串接 SSO 登入都很方便

- 從 metrics-server 來看 Memos 真的非常輕量 (46Mi memory,1m CPU),以我個人使用來說 CP 值很高

What’s weak

- 作為筆記軟體,支援 markdown 語法但沒辦法 WYSIWYG。

- 目前算是開發中的開源專案,之後如果碰到版本升級可能會需要自己處理一下資料遷移

- 類似社群軟體的形式來關聯媒體資源,但圖片顯示大小可以在優化。 同理這樣的關聯模式不像筆記軟體一樣可以把圖片資源插入特定文字段落,而是作為一則筆記的關聯素材存在。 或許這樣更利於卡片盒筆記系統 (Zettelkasten) 的實踐。

- 因為是定位是筆記軟體,它並沒有也不會加入 fediverse

目前我使用上除了會拿來當作 short note 使用,也拿來當做受限於不管是平台字數限制還是呈現形式的不同的社群紀錄空間 XD 畢竟是我自己架設的,不管是字數還是圖片要不要壓縮都可以由我自己控制。 除了當作社群紀錄使用,我也拿來當作不方便使用 obsidian 做紀錄時的筆記暫存處, 網頁本身的 RWD 做得很好在手機上使用也很方便,網路上也有一些人實作了原生應用程式供大家使用。 之後會再寫一篇紀錄目前有在用的自用服務如何架設。

結語:去中心化社群的未來

在研究時,或者說到此刻也沒有選擇自架一個 instance 來使用時,逐漸有一些想法。 去中心化社群平台真的有辦法蓬勃發展嗎?又或者其實蓬勃發展不是很重要呢?沒有廣告與演算法加速資訊的散播, 目前大多數去中心化社群平台也還無法吸引足夠多的群眾加入使用, 在思考的同時就想到了尚未完整實作 ActivityHub protocol 而處在「半加入」狀態的 Threads。

Why Meta is looking to the fediverse as the future for social media 從報導可以看出 Meta 是在為了下一波可能的平台轉移做準備,小額支付、訂閱式的付費內容都有機會為去中心化社群帶來商業模式。 其中也有討論到一些跟內容審核相關的議題,例如將既有 Meta 內容審核機制作為訂閱服務提供給去中心化社群使用,但我對於「審核」機制是否要成為協議層的一部份的態度保留。

在 Reddit/Mastodon 也有針對 fediverse 未來的討論,也有看到大家主要認為 fediverse 的使用者體驗與商業模式的不明確都可能是未來的挑戰, 但似乎並非要像其他商業平台一樣「壯大」,只要改善使用者體驗, 在保有去中心化特色的情況下,維持小眾的使用者反而能提供更好的互動品質。 而未來 threads 加入聯邦宇宙所帶來的效應還有待觀察。

去中心化社群的理想可以由 “Driving Social Commerce With Protocols, Not Platforms” 一句總結。 看完上述報導與討論後對於去中心化社群的發展有比較具體的想像, Meta 或許會如報導所寫得益於現有龐大的用戶基數,在加入 Fediverse 的同時也能在即使創作者離開時, 既有的用戶也還是可以在不離開 Threads 的情況下追蹤不同創作者。 有 Meta 在支持的話 Fediverse 想必是還有一段發展的空間,但各個聯邦宇宙中的節點發展或許很難對等, 未來我也會持續觀察去中心化社群平台的發展。

平台與服務不斷更迭,身處在這個網路世代也見證了不少消失的平台 (對我來說印象最深刻的鐵定是無名小站 XD)。 如果能有一天不再需要封存或下載備份這些即將要下架平台中的個人數位軌跡,對我來說似乎是較理想的情況。 不得不 shout-out 任天堂,在我第一台 switch 變成磚頭時還可以方便做島嶼轉移,復原動物森友會的存檔 (儘管後來很少玩) 以及最近要下架的動森口袋版露營,任天堂也出了 offline 版本 讓大家還是可以保留過去所經營的島嶼。

Cover Photo by Greg Rakozy on Unsplash